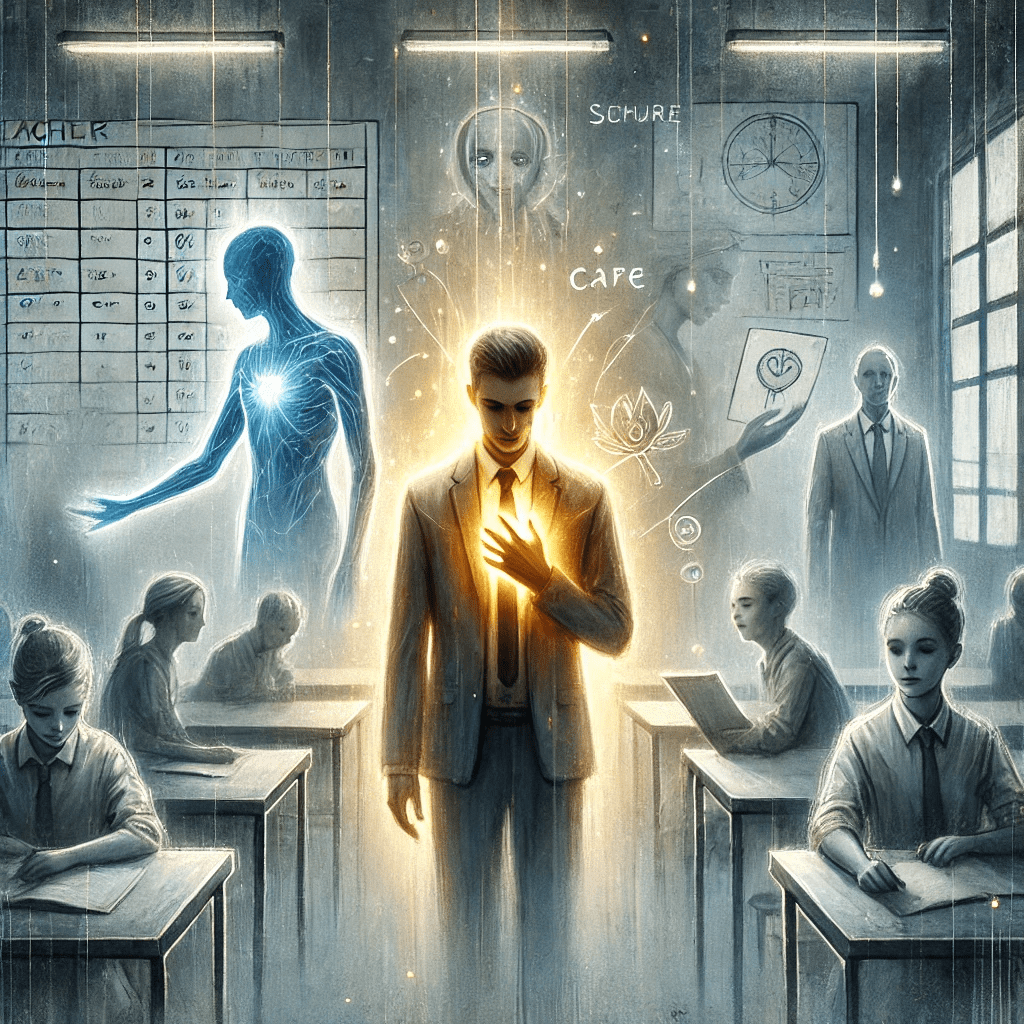

Als ich Lehrer wurde, dachte ich, jetzt ist alles anders.

Jetzt zählt, was du gibst. Jetzt geht es um Menschen. Um Begegnung.

Um Entwicklung, Beziehung, Gestaltung.

Ich dachte, jetzt ist da Raum – für echtes Interesse, für Authentizität, für Mitgefühl.

Aber das System war wieder da.

Nur größer. Strenger. Anonymer.

Mit neuen Regeln.

Nicht mehr Essenszeiten, sondern Stundenpläne.

Nicht mehr Blickkontakte am Küchentisch, sondern Konferenzen, Schweigen im Lehrerzimmer, Floskeln in Aktenvermerken.

Und ich – ich fühlte wieder alles.

Ich spürte, wenn Schüler unter Druck standen, obwohl sie lachten.

Ich spürte, wenn Kolleginnen innerlich längst gekündigt hatten.

Ich spürte die Unsicherheiten von Schulleitern, getarnt als Autorität.

Ich spürte, wenn ein Raum kalt war, obwohl die Heizung lief.

Ich spürte zu viel.

Und ich konnte nicht aufhören.

Ich hörte Untertöne in Gesprächen.

Ich sah, wie ein Satz bei jemandem ankam, auch wenn er höflich blieb.

Ich spürte, wenn jemand innerlich wegdriftete.

Ich konnte zwischen den Zeilen lesen – nicht nur Texte, sondern Menschen.

Früher, als Kind, war das meine Strategie, um nicht unterzugehen.

Heute, als Lehrer, wurde es zum Problem.

Denn im System Schule ist für Gefühl wenig Platz.

Zu viel fühlen stört den Ablauf.

Zu viel sehen macht unbequem.

Zu viel Empathie lässt dich mitschwingen, wo Neutralität verlangt wird.

Ich wollte helfen.

Ich wollte verstehen.

Ich wollte retten.

Aber irgendwann merkte ich:

Dieses System will gar nicht gerettet werden.

Es will funktionieren.

Und wer zu viel fühlt, wird irgendwann als Störung wahrgenommen.

Ich war zu emotional. Zu engagiert. Zu nah dran.

Und manchmal: einfach zu viel.

Wie alles begann: Kapitel 1: Die Tür zum Kinderzimmer – Wie alles begann